ホーム > セミナー・イベント情報 > 2015年アーカイブ

2015年セミナー・イベント情報

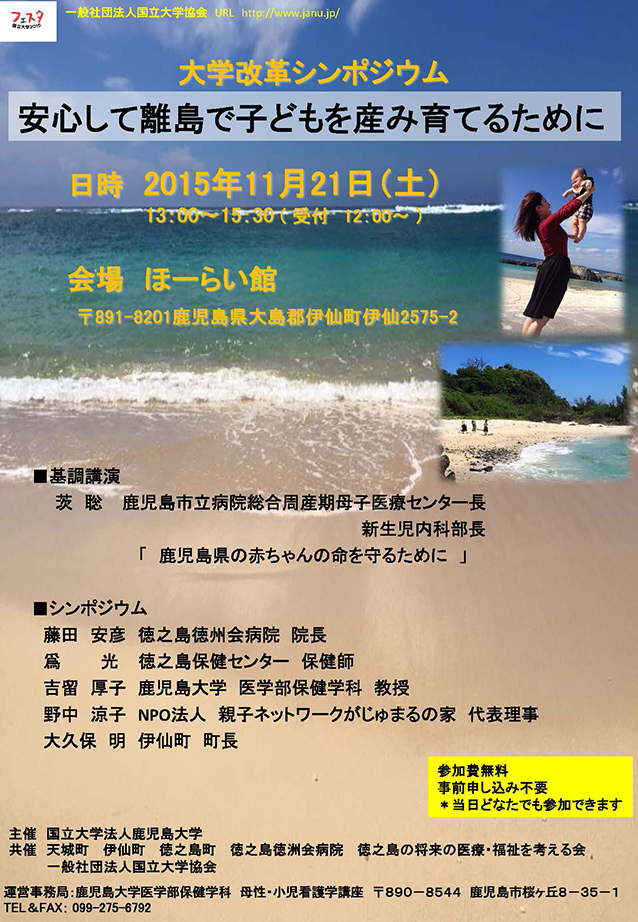

国立大学2015フェスタ 大学改革シンポジウム「安心して離島で子どもを産み育てるために」活動報告

国立大学2015フェスタ 大学改革シンポジウム「安心して離島で子どもを産み育てるために」を11月21日(土)に徳之島伊仙町ほーらい館で開催しました。

110名の参加者があり、読売新聞、南海日日新聞社の取材もありました。

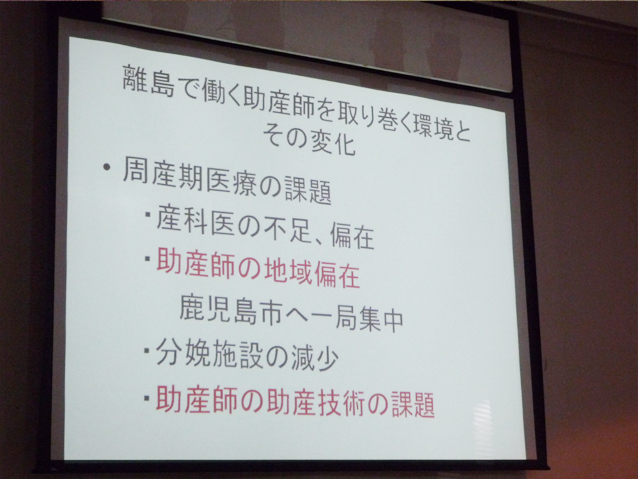

徳之島では、出産ができるのは一つの病院であり、産科医師、助産師が勤務していますが、それは過去の例からみると流動的です。現在、小児科医が不足している課題も浮き彫りになりました。参加者の感想からは、徳之島での出産の事情がよくわかり、徳之島で引き続き出産ができることを強く望んでいることが明らかになりました。今回のテーマである「安心して離島で子どもを産みそだてるために」には、産科医師、助産師、小児科医師、看護師等の医療スタッフ確保の課題や、子どもを育てるために、保育園、育児サポート等の母親や子供を支援するサポートが必要であると周知されたことが分かりました。

徳之島伊仙町ほーらい館

鹿児島大学吉留教授

周産期の課題

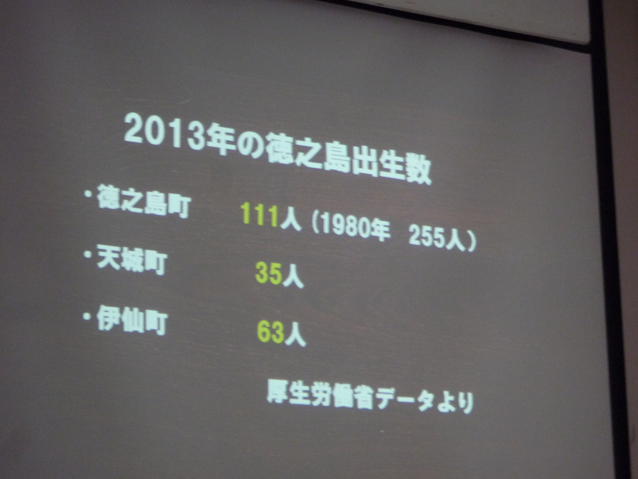

徳之島での出産のデータ

徳之島地区産科救急

2015年12月9日

大学院 助産学生による離島・地域母子保健学実習報告会

| 日時 | 平成27年10月23日(金) 12:20~12:50 |

|---|---|

| 場所 | 鹿児島大学医学部保健学科棟4階 地域・老年看護学実習室 |

| 対象 | 鹿児島大学医学部学生・大学生・教職員 |

| 内容 | ・徳之島について ・妊婦のセルフケアの意識について ・緊急搬送に対する助産師の想いについて |

2015年10月5日

大学改革シンポジウム「安心して離島で子どもを産み育てるために」

| 日時 | 2015年11月21日(土)13:00~15:30 ( 受付 12:00~ ) |

|---|---|

| 会場 | ほーらい館 |

プログラム

| 13:00~ 13:05 |

開催挨拶 | 鹿児島大学医学部保健学科 教授 吉留 厚子 徳之島町 町長 高岡 秀規 |

|---|---|---|

| 13:05~ 13:55 |

基調講演 | 「鹿児島県の赤ちゃんの命を守るために 」 鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター長 新生児内科部長 茨 聡 |

| 13:55~ 15:05 |

シンポジウム | 徳之島徳州会病院 院長 藤田 安彦 徳之島保健センター 保健師 爲 光 鹿児島大学 医学部保健学科 教授 吉留 厚子 NPO法人親子ネットワークがじゅまるの家 代表理事 野中 涼子 伊仙町 町長 大久保 明 |

| 15:05~ 15:25 |

討論 | |

| 15:25~ 15:30 |

閉会挨拶 | 天城町 町長 大久 幸助 座長 鹿児島大学医学部保健学科 教授 中尾 優子 徳之島徳州会病院 看護部長 大倉 さとみ |

主催

国立大学法人鹿児島大学

共催

天城町 伊仙町 徳之島町 徳之島徳洲会病院

徳之島の将来の医療・福祉を考える会

一般社団法人国立大学協会

2015年10月5日

中堅助産師のためのステップアップ研修第2回目6月20日開催、研修報告

助産師と記録

講座終了後の感想から一部抜粋

- 助産師が記入している記録の重要性を改めて認識しました。記録内容の不足を見直し、不足のない記録を目指していきたいと思います。

- 社会的に看護者の記録が認められていることを知り、胸を張って記録やケアをしていきたいと思いました。

妊娠・分娩・産褥期にあるハイリスク女性の心理

講座終了後の感想から一部抜粋

- 妊娠中からの妊婦との関わりを通して、支援が必要な妊婦を早期に発見し地域連携しながらフォローしていきたいです。

- 事例を通して考えることでいろんな方向から見ることの重要性に改めて気づきました。

妊娠期のフィジカルアセスメント(基本編)

講座終了後の感想から一部抜粋

- 日頃行っているフィジカルアセスメントですが、常に疾患が隠れているかもと疑いながら見る為にも基礎は本当に必要だと改めて痛感しました。

- どんどん助産師の診る力が大事になってきていることが分かり、ブラッシュ・アップしていかなければならないと感じました。

妊娠期のフィジカルアセスメント(応用編)

講座終了後の感想から一部抜粋

- 情報を得ながらアセスメントすることの重要性を再認識した。もっと妊婦さんと関わりたいと思った。

- 他の方の指導を見せて頂きとても勉強になりました。みなさん、すばらしいなと感じます。

2015年7月8日

中堅助産師のためのステップアップ研修6月7日(日)開催、研修報告

胎児モニタリングの判読(講義)

講座終了後の感想から一部抜粋

- 胎児の生理から徐脈の起こる機序も分かりやすく学ぶことができました。

- 理解していたことが、理解したつもりであったことに気づきました。基本に戻れて良かったです。

- とても勉強になりました。判読をスタッフと共有にしながら実践していきたいです。

胎児モニタリングの判読(演習)

講座終了後の感想から一部抜粋

- たくさんの例題をすることで分かりやすかった。

- 人によって判断が違ったりしました。皆で答え合わせをしたり、見解を発表することでCTGの正しい判読が少しずつ身についてくる気がします。

- 胎児モニタリング判読では、皆が同じレベルで判読できる事の必要性と重要性を感じました。職場でディスカッションできる環境づくりをしたいと思いました。

倫理的意思決定のプロセスへの参画(基本編)

講座終了後の感想から一部抜粋

- 基本を学ぶ場面が少ないので、とても勉強になりました。

- 生命倫理は助産の仕事をする上でもよく考える場面だったので興味が持てた。

- 助産師が倫理的意思決定を支援する場面に立ち合う機会は、思っているよりも多いことを改めて知りました。

倫理的意思決定のプロセス(ケーススタディ)

講座終了後の感想から一部抜粋

- どういった視点でアプローチしていったらよいか、ケーススタディ、意見交換で学びが深まりました。

- 各施設の方々と倫理について検討し合う機会が得られて、しっかり考えながら行動をしなければと考え直せる良い機会になりました。

- ケーススタディが充実していて、臨床でもこれだけ1つのこと(ケースに)カンファレンスできたら、時間もつくれたらいいなと思いました。

2015年6月16日

今年も、「看護研究の基礎および統計解析入門」の公開講座を実施します

講師

品川 佳満(大分県立看護科学大学准教授)

吉留 厚子(鹿児島大学医学部保健学科教授)

八代 利香(鹿児島大学医学部保健学科教授)

日時

平成27年7月 11日(土)9時30分~17時00分(受付9:00から)

場所

鹿児島大学医学部保健学科研究棟(桜ヶ丘)601 教室

受講料

5,580円

受講対象者

看護職

募集人員

70名 (定員になり次第締め切らせていただきます)

日程

| 9:00 | 受付 |

|---|---|

| 9:30~11:00 | 「看護研究の基礎・プレゼンテーションの方法」 鹿児島大学医学部保健学科教授 吉留厚子 |

| 11:00~11:10 | 休憩 |

| 11:10~12:10 | 「研究計画書について」 鹿児島大学医学部保健学科教授 八代利香 |

| 12:10~13:10 | 昼食・休憩 |

| 13:10~17:00 | 「調査研究」「データ解析入門」 大分県立看護科学大学准教授 品川佳満 |

お申込みについて

定員につき募集は終了させて頂きます。

内容に関するお問い合わせ先

鹿児島大学医学部保健学科 母性・小児看護学講座 吉留厚子

e-mail :yosidome@health.nop.kagoshima-u.ac.jp

TEL:(099)275-6790

2015年5月18日

新入生抱負27年度

1.2年生一緒に

2期生入学して

梅田幸子

わたしは、母性看護学実習を通して母子が安心して健やかに妊娠・分娩・出産・育児をしていくために、専門的知識や技術を持った助産師が個々の母子に合わせて長期的に深く関わる事の重要性を感じました。鹿児島ならではの離島実習など他では体験できない経験や素敵な先生方や先輩からの経験談、新たな仲間との学び合いを通して個々の母子のニーズに沿った実践力や現状の問題に対し積極的に取り組める能力を培っていきたいと思います。

北原愛子

わたしは、看護師として外科病棟で働いていましたが、幼少期からの夢であった助産師の道を諦めきれず鹿児島大学院へ進学することを決意しました。今その夢に近づくことができ、嬉しさと同時に身の引き締まる思いです。2年間の院生生活を通して、研究に励み、授業や実習、学会参加を通して高度な知識や技術を身につけ、患者、家族から信頼される助産師になりたいと思っています。また、新生児蘇生法などの資格取得にも励んでいきたい。

津本楓

中学時の職場体験がきっかけで助産師という職業を知り、助産師は女性や母子のみならず、家族に対してなど多岐にわたるサポートが行えるという点に魅力を感じ助産師を志望しました。そして今、こうして地元でもある鹿児島大学院で助産師になるための一歩を踏み出せることに喜びを感じています。これからの2年間に不安もありますが、助産師としての基盤になる重要な期間だと考えます。助産師とは、そして自分のなりたい助産師像や助産ケアとはなにかを考え、将来そのような助産師になれるよう、日々の講義や実習での学び・経験を大切にし、自己研鑽を積みながら成長していきたいと思います。

今村 早希

わたしは、将来、母子ともに安全なお産を提供できる助産師になりたいと考えています。大学3年生の頃に、GCUを見学させて頂いた体験から、助産師がより高度な専門的知識を習得することが必要であると実感しました。また、母子だけでなくパートナーやその家族にとっても、大きなライフイベントのひとつである出産を、上手く乗り越えられるように援助をしたいとも考えています。鹿児島大学で4年間学び、助産学に携わる先生方の熱心な思いや活動を知っていたため本大学院に魅力を感じ進学しました。2年間は大変な道のりですが、先生方や先輩方、そして同級生と切磋琢磨して充実した日々を過ごしたいと思います。

井手 千晶

わたしは、大学院2年間の助産学コースで学ぶことにより、自身の助産師としての目標を見出し、その目標に向かって日々学び続けていきたいと思います。学部では、若年妊婦の早期受診について研究を行ってきたので、今後大学院で助産学を学びながら研究を継続したいと思います。また、出身が長崎なので、今後の離島実習を通して離島での助産師の在り方についても学んでいきたいと思います。

上村 聡美

助産師12年目を迎え、夜間、長期履修学生として新たなスタートラインを迎えました。大学院での学びを通し、研究的視点、管理的視点で物事を捉える力を身につけていきたいと思っています。また、助産師として更に視野を広げ、地域周産期母子医療センターである当院の役割を再度考え、情報提供、共有をしながら、課題を見出し、病院・地域へ貢献していきたいと思っています。

2015年4月17日

中堅助産師のためのステップアップ研修のご案内

1.講座開設の趣旨

産科施設の機能分化とともに、各施設の助産師が獲得しなければならない技術の確保が難しくなってきています。 研修を通して、中堅助産師の実践能力のステップアップを図ることを目指しています。

今回、助産師クリニカルラダーレベルⅢの認定をうけるために必要な必須研修を1回目(6月7日)、2回目(6月20日)に設定し、申請に間に合うようにしています。

合計4回の研修を設定していますので、4日間を通して受講していただけるようお願いいたします。

2.開催日

| 1回目 | 平成27年6月7日(日) |

|---|---|

| 2回目 | 平成27年6月 20日(土) |

| 3回目 | 平成27年9月26日(土) |

| 4回目 | 平成27年9月27日(日) |

3.内容及び日程

別紙に内容と日程を記載しています。

内容と日程についてはこちらをご覧ください。(pdf/57kb)

4.開催会場

鹿児島大学医学部保健学科5階 601号室 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1

5.対象

中堅助産師の皆様(助産経験5年程度を積んだ助産師)

6.定員

各講座25名(定員になり次第締め切ります。)

7.受講料

1回 5,370円

8.申込期間

5月11日(月)~5月22日(金)

*申込期間外の受付はできませんのでご注意ください。

9.申込方法・受講料納入方法

参加の申し込みにつきましては申込み内容をe-mailで

mikiwaka@health.nop.kagoshima-u.ac.jp まで送付してください。

申し込み内容

- 施設名 (施設名を記載してください)

- 施設連絡先 (〒 施設の住所を記載してください )

- 申込者代表氏名、e-mail、電話番号(申込み代表者の氏名と連絡先)

- 参加者氏名および参加希望講座日(申込者、参加者および希望日)

- 平成27年8月にクリニカルラダー申請の有無(個別にお知らせください)

参加が決定しましたらこちらから振り込み用紙を郵送致しますので受講料を所定の口座にお振込み下さい。

(申込に際しご記入いただいた個人情報は、公開講座への申込の確認、連絡以外の目的には使用いたしません。)

10.申し込みに関するお問い合わせ先

〒890-8544 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1

鹿児島大学医学部保健学科 若松美貴代

e-mail: mikiwaka@health.nop.kagoshima-u.ac.jp

TEL:(099)275-6792

11.内容に関するお問い合わせ

〒890-8544 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号

鹿児島大学医学部保健学科 吉留厚子

TEL:(099)275-6790

2015年4月7日

地域母子保健学実習Ⅰを実施しました!

2月18日(水)から2月23日(月)まで徳之島で離島・地域母子保健学実習Ⅰを実施しました。

「離島・地域母子保健学実習Ⅰ」を終えて

医療や地域どちらかに留まることなく、双方をつなぐ視点を持っていなければならない

徳之島に降り立ち、初めに感じたのは島ならではの静けさと自然の広大さでした。車で島を一回りして、馬が車道を歩く風景など都会ではなかなか見ることの出来ない日常がそこにありました。

徳之島町の保健センターでの研修では、仕事をしている女性、多産の女性が多いことから、母子健康手帳を随時発行にするなど、徳之島町の特徴を捉えた母子保健事業が行われていました。保育園・幼稚園の巡回、保育士の勉強会の開催など、子どもの発達に対する支援も行っており、地域全体で母子を支援していました。徳之島では母子連絡会があり、ハイリスク母子の情報を共有し、地域と医療の連携を図っていました。医療機関と地域で見せる母子の様子の違いを共有し、どのような支援が必要であるかを検討しており、より母子に身近なケアが実施出来ると感じました。

今回徳之島で実習をさせて頂いて、最も強く感じたことは、地域の視点を忘れてはならないということである。医療や地域どちらかに留まることなく、双方をつなぐ視点を持っていなければならないと強く感じました。

病院と地域との連携が密接であることを実感

初めて徳之島を訪問し、保健センターと病院で実習をさせていただき、徳之島の母子保健と周産期医療の現状を知ることができました。徳之島の分娩施設は徳之島徳洲会病院のみであり、ハイリスク症例や緊急時は島外へ搬送が必要となります。訪問前は医療資源が少ないことから、出産を取り巻く環境が整っていないのではないかと考えていましたが、母子連絡会をはじめとし、病院と地域との連携が密接であることを実感しました。実際に搬送が減少したとの実績もあるそうです。このような顔のみえる関係づくりを構築する取り組みが他の地域でも実施されるべきだと感じました。資源が少なくとも、ネットワーク作りを徹底する、病院で地区担当の助産師の配置など体制を工夫する取り組みを見ることができました。離島という環境での母子保健について勉強になったうえ、島の方々がとても優しく接してくださり非常に楽しい実習でした。また訪問させていただけることがとても楽しみです。母子保健以外にも徳之島全体の雰囲気、島の素敵な方々について、周囲に発信する側として取り組んでいきたいと思います。

多くの学びを得て、貴重な体験をすることができました

天城町保健福祉センター、徳之島徳州会病院で1週間実習をさせていただき、離島・僻地での母子保健や周産期医療について多くの学びを得て、貴重な体験をすることができました。今回の実習で最も印象に残ったことは、毎月開催されている母子連絡会です。病院の助産師と各町の保健師、保健所の保健師が顔を合わせ、妊産婦の情報共有や支援方法の検討、振り返りが詳細まで行われていました。対象の想いや、助産師・保健師それぞれの視点から相互に意見し合い、どのような支援が必要か、どの職種がどの時期にアプローチするかといったことまで話し合われていました。地域と病院との距離が近く、密に連携を図っていることを実感しました。徳之島での分娩施設は徳之島徳州会病院のみであり、島外への搬送が必要な状況もあります。助産師としての自立や妊娠期からのかかわり、医師や保健師など搬送に関わる他職種との連携が重要であると感じました。徳之島の方々が温かく迎え入れてくださり、とても思い出に残る1週間となりました。実習Ⅱにおいても、今回学んだことをさらに深めていけるよう、励みたいと思います。

今後、助産師として母子を支援するための課題を見出すことができました

一週間の徳之島での離島・地域母子保健学実習を通して、徳之島における母子保健・周産期医療の現状を知り、今後、助産師として母子を支援するための課題を見出すことができました。今回の実習で特に印象に残った取り組みとして、『母子連絡会』がありました。医療機関と行政の専門職が情報交換を行い、事例検討を行うものでした。ハイリスクケースの妊娠経過、妊娠前の生活・家庭環境、母子の愛着形成や育児の状況、退院後の支援の状況など情報を共有し、介入の必要性を判断していました。このような母子連絡会という情報共有の場があることで、入院中に指導した内容が地域での生活の中で指導したことが対象の行動にどのように影響しているかを把握できるとともに、退院後支援が必要とされる対象者に関しては、多方向から必要な支援を検討した上で介入することが出来、対象に合った適切な支援につながると感じました。今回の実習で学んだ医療機関と地域が連携した支援の体制を活かし、母子の支援を考えていきたいと思います。

2015年3月3日